介護保険の活用 紙おむつの医療費控除の申請

介護保険の活用

紙おむつの医療費控除の申請

- 医療費控除を受けられる人

- 同居している家族のほかに、同居していなくても仕送りで扶養している親や子供も同じ生計で暮らしている家族とみなされます。

- 医療費控除の対象となるものは、下記をご覧ください。

- 医療費控除の対象となるもの

- 紙おむつや尿とりパッド類の購入費用

- 医師による診療・治療の代金

- 通院時の交通費

- 往診費

- 入院費用

- 薬代

- 治療のためにマッサージ師に支払った費用

- 松葉杖や義歯、義足、義手、補聴器などの購入費用

※上記は代表的なものですので、詳しくは、お住まいの地域の税務署にお問い合わせください。

※健康診断、病気の予防費用、健康増進費用、見舞い客向けの費用、美容整形費用などは、医療費控除の対象とはなりません。

- 紙おむつで、医療費控除を受けるためには、「おむつ使用証明書」と領収書が必要です。

- 医療費控除を受けるには…

- かかりつけの医師に相談して「おむつ使用証明書」を発行してもらいます。病名、おむつの必要な期間、医師の署名、捺印が必要です(有料)

- 「おむつ使用証明書」の発行日以降に購入した紙おむつの領収書を保管します。

- 紙おむつ代を含む医療費の領収書と、「おむつ使用証明書」を確定申告書に添付するか、確定申告の際に提示します。

▼外部リンク

認知症の方の介護|介護と上手に付き合うために|すぐに役立つ介護の情報|アテント|エリエール

介護保険の活用 要介護度

介護保険の活用

要介護度

下の介護度対応表から自立度を把握し、それぞれの介護のポイントに役立ててください。

歩ける

生活状況・自立度

何らかの障害はあるが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出できる。

介護のポイント

基本的な生活動作に支障がなくても、細かい動作が不自由な場合があります。各人の症状に合わせてサポートしてあげましょう。

<介護のポイント例>

・必要に応じた外出時の付き添い

・失禁の対応

・衣服着脱の介助 などいくらか歩ける

生活状況・自立度

屋内での生活はおおむね自立しているが介助なしには外出できない。

介護のポイント

自分で歩く、または起き上がれる状態が維持できるようベッドから離れた生活を積極的にサポートしてあげましょう。

<介護のポイント例>

・外出時の付き添い・歩行の介助

・車いす・ポータブルトイレなどへの移動、トイレや入浴の介助

・尿意がない場合の排泄介助

・衣服着脱の介助 などほとんど歩けない

生活状況・自立度

屋内での生活は何らかの介助を必要とし、日中もベッドの上での生活が主体だが座位は保てる。

介護のポイント

寝たきりにならないよう、ベッドの上にいる時は起き上がった姿勢がとれるようにしてあげましょう。食事・排泄などもベッドから離れ、身体を動かすようにしましょう

<介護のポイント例>

・食事の介助、排泄の介助

・車いすやポータブルトイレなどへの移動介助

・トイレ・入浴の介助

・衣服着脱の介助 など寝たきり

生活状況・自立度

一日中ベッドの上で過ごし、排泄、食事、着替えにおいて介助を必要とする。

介護のポイント

生活全般にわたって介助が必要なため、介護する方の負担が少しでも軽くなるように工夫しましょう。また、床ずれ予防には十分配慮してあげましょう。

<介護のポイント例>

・食事の介助、排泄の介助

・床ずれ予防、体位変換・清拭介助

・着替えの介助 など

▼外部リンク

介護保険の活用 要介護度|介護と上手に付き合うために|すぐに役立つ介護の情報|アテント|エリエール

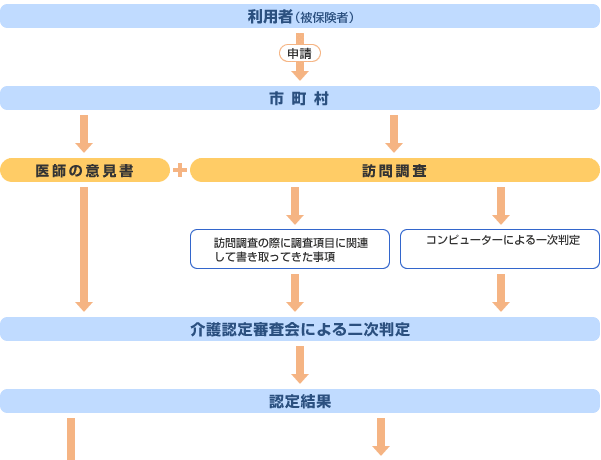

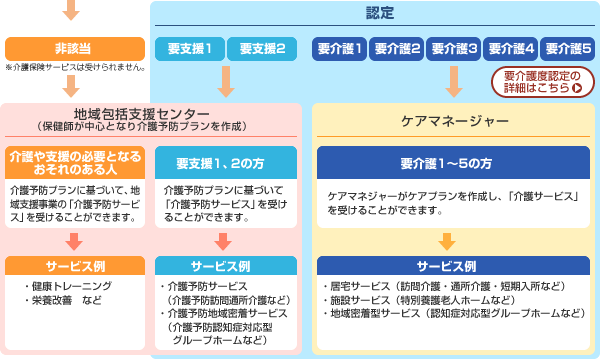

介護保険の活用 介護保険のサービスを受けるまでの手続き

介護保険の活用

介護保険のサービスを受けるまでの手続き

▼外部リンク

介護保険の活用 介護保険のサービスを受けるまでの手続き|介護と上手に付き合うために|すぐに役立つ介護の情報|アテント|エリエール

脳卒中に備える 脳卒中の後遺症

脳卒中に備える

脳卒中の後遺症

脳は全身のさまざまな機能を司っている中枢です。ある部分では運動機能を司り、ある部分では言語機能を司るというように、部位によってまったく違った働きをしています。

脳卒中で、ある部分の脳細胞が壊死すると、その部分が司っていた機能が障害されます。こうして起こる機能の障害が、脳卒中の後遺症です。ですから、障害された脳の部位に応じて、現れる後遺症は異なり、これらが、すべて現れるわけではありません。

後遺症の種類

- 運動マヒ

- 脳卒中の起きた部位によって、体の左右どちらかの側がマヒして、動かなくなります。

- 感覚障害

- 触覚、痛覚、温度の感覚などが失われます。やはり体の左右どちらかの側に起こります。

- 言語障害

- 「話したいのに言葉が出ない、話しても言葉が意味をなさない、人の話を聞いても理解できない」などが現れます。

- 歩行障害

- 運動マヒによって、歩行が困難になったり、歩けなくなったりします。

- 嚥下障害

- 食べ物や飲み物をうまく飲み込めなくなり、誤って気管に入ったりすることもあります。

薬との上手な付き合い方

医師から処方された薬をのみ忘れたり、勝手にやめたりすると、薬の効果に悪影響が出てしまいます。薬は指示されたとおりにのみましょう。

もし、不安や心配があれば自分で判断せず、医師や薬剤師に相談しましょう。

また、次の点にも注意しましょう。

- 決められた時間(食後、食間、食前など)や薬の数や量などの指示を守る。

- 薬をのんで何か症状が出たり、具合が悪くなったりしたらすぐに医師に報告・相談する。

- 新しい診療科や病院にかかった場合は、他の科や病院で処方されている薬を見せるなどして、薬の内容を医師に告げる。

- のみ忘れたときは、どうすれば良いのかを事前に聞いておき、勝手にまとめて2回分をのんだりしない。

- 薬が変更になったときは、のみ方や注意を良く聞く。

- 他の人の薬をもらってのまない。

▼外部リンク

脳卒中に備える 脳卒中の後遺症|介護と上手に付き合うために|すぐに役立つ介護の情報|アテント|エリエール

脳卒中に備える 脳卒中の再発予防

脳卒中に備える

脳卒中の再発予防

一度脳卒中を起こした人は、再発しやすいので注意してください。再発を繰り返すと生活の質(QOL)は悪くなり、血管性痴呆になる可能性も 高くなります。再発予防のために脳卒中の原因となる高血圧、糖尿病、高脂血症などをまずしっかり治療し、コントロールすることが大切です。

▼定期的に受診しましょう

退院後も生活習慣に十分注意し、定期的に医師の診療を受けましょう。めまい、言葉がもつれる、足もとがふらつく…などの脳卒中の前ぶれの症状があったら、かならず医師に伝えましょう。

▼できることは自分でしましょう

日常生活のなかで、着替えや食事など自分でできることは、自分でするように心がけましょう。

▼適正体重を目指しましょう。

体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)を22に近付けるよう、減量しましょう。

▼規則正しい排泄ができるよう心がけましょう

規則正しい排便を心がけ、なるべく洋式のトイレにしましょう。また、用便時のいきみは血圧を上げるので、なるべくいきまないで排便できるよう食事などに気をつけましょう。

▼入浴するときはぬるめのお湯にしましょう

脱衣所は暖かくし、熱いお湯に急に入らないようにしましょう(適温は40℃)。あまり長湯はしないように。

▼歩くことは気分の切り替えにもなります

無理をせず、自分の歩ける速度で毎日歩きましょう。気分転換にもなります。

▼急激な気温の変化に気をつけましょう

急に寒い所に出るときは首にマフラーをまき、手袋をするなど注意しましょう。夏は真昼の外出は控え、外出から帰って急にクーラーにあたったりしないようにしましょう。

▼水分を十分とるように心がけましょう

水分が不足すると血液が流れにくくなり、脳梗塞の再発を起こしかねません。高齢者ではのどの渇きを訴えないこともありますが、とくに夏場は脱水状態になりやすいので水分を十分とるようにしましょう。

▼タバコはやめて、アルコールは適量にしましょう(日本酒なら1日1合、ビールなら大ビン1本以下に)

タバコは動脈硬化の進行を促進し、血液も固まりやすくするので止めましょう。お酒は気分をリラックスさせる効用がありますが、飲みすぎはよくありません。

▼睡眠は十分にとりましょう。

▼規則正しい生活リズムを。そして人とのふれあいも大切に

脳卒中にかかると、とかく気分が落ち込み、また家に閉じこもりがちになりますから、できるだけ人との接触を多くして、何ごとも前向きに考えるように心がけましょう。

▼処方されている薬はキッチリのみましょう

高血圧、糖尿病、高脂血症、心臓病などがある人は、医師の指示に従って治療に専念し、薬ののみ忘れがないよう注意することが大切です。

▼外部リンク

脳卒中に備える 脳卒中の再発予防|介護と上手に付き合うために|すぐに役立つ介護の情報|アテント|エリエール

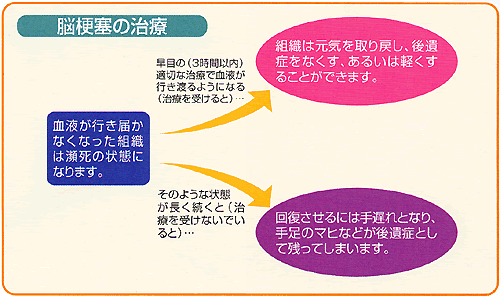

脳卒中に備える 脳卒中の治療

脳卒中に備える

脳卒中の治療

早めに発見・治療すれば、後遺症もそれだけ軽くなります。脳の組織は、壊滅的なダメージを受けると修復はほとんど不可能ですが、その程度が軽いうちに再び十分な血液を送り込むことで回復する可能性 があります。治療開始が遅れると、どんなに良い治療をしても手足のマヒなどが後遺症として残ってしまいますが、発症してごく早い時期に治療を開始すれば後 遺症をなくす、あるいは軽くすることができます。

▼重症の場合

重症の場合は、まず呼吸や血圧の管理などの緊急治療が行われます。

▼軽症の場合

脳梗塞の場合、軽症であっても原則として入院し、血栓(血液の塊)を溶かす薬剤や、血液が固まるのを阻止して血流を改善する薬剤を使って症状の改善を図ります。

▼脳出血の治療

出血がひろがらないようにするとともに、再び出血しないように、血圧を管理したり、脳のむくみ(脳浮腫)を抑えたりすることが治療の中心となります。

▼クモ膜下出血の治療

一般的には原因となった動脈瘤からの出血を止め、血腫を取り除くための緊急手術が行われます。

また、再び出血しないよう、血圧の管理を行うとともに、手術の後には脳血管の攣縮(動脈が部分的に収縮する)を抑えるための薬剤が使われることもあります。脳卒中の前ぶれ症状

症状は脳卒中の初期症状とほぼ同じです。からだの片側の手足がしびれたり、一眼の視力障害、言葉がもつれたりしますが、一般に意識障害はありません。

発作が短く、症状も軽いのでとかく見過ごされがちですが、大きな脳梗塞の前ぶれのことが多いので、注意が必要です。すぐ、症状がなくなっても必ず専門医の治療を受けましょう。

- 急にはしが上手に使えなくなる、落とす。

- 片側の手足がしびれる。

- 言葉が上手にしゃべれない、もつれる。

- 物が二重に見えたり、ゆがんで見える。

- めまいがしたりバランスがとれない。

- 一方の目が見えなくなる。一側の視野が欠ける。

▼外部リンク

脳卒中に備える 脳卒中の治療|介護と上手に付き合うために|すぐに役立つ介護の情報|アテント|エリエール

脳卒中に備える 脳卒中を引きおこす危険因子

脳卒中に備える

脳卒中を引きおこす危険因子

加齢とともに発症しやすくなります。

血管は歳とともにもろくなったり、内膜が厚くなるので、お年寄りのほうが脳卒中に罹りやすくなります。

高血圧は脳血管に大きな負担となり、動脈をもろくしたり、動脈の壁を厚くします。

血圧が高い人のほうが脳卒中を起こしやすいのですが、治療により血圧を正常範囲内にコントロールできれば、発症率が下がることも知られています。

糖尿病の人は、血管が詰まりやすい。

糖尿病の人では動脈硬化が起こりやすいうえ、血液がドロッとして流れが悪くなるので、血管が詰まりやすくなります。

若い人では、高脂血症との関連が。

高脂血症は動脈硬化を促進させる重要な因子で、とくに若い人では、血液中の総コレステロールや中性脂肪が多かったリ、HDL-コレステロールが少なかったりすると、脳卒中を起こしやすくなる可能性があります。

肥満も重要な危険因子

肥満は生活習慣病(高血圧や糖尿病など)の重要な危険因子です。とくにウエストやおなかが太い、いわゆる「リンゴ型」肥満の人は要注意です。

その他

- 心房細動などの不整脈のある人は、心臓で血液の塊ができやすくなり、この塊が脳の血管に詰まると、脳梗塞(心原性脳塞栓症)を起こします。

- タバコ、大量の飲酒、ストレスなども血圧を上げたり、動脈硬化を進展させたりします。

▼外部リンク

脳卒中に備える 脳卒中を引きおこす危険因子|介護と上手に付き合うために|すぐに役立つ介護の情報|アテント|エリエール

脳卒中に備える

脳卒中に備える

脳には多くの血液が流れており、脳のはたらきに必要な酸素や栄養を供給しています。この血液が流れている血管がつまったり、破れたりして 起こる病気が”脳卒中“で、脳血管障害ともいわれます。一昔前までは日本人の死因のトップでした。現在は死亡率第3位の病気ですが、命は助かっても、この 病気の後遺症に悩んでいる患者さんはむしろ増えています。なかでも脳梗塞が増加しています。脳卒中は一旦発症すると、片マヒや言語障害など後遺症を残しや すいので、発症前の予防が大切です。

脳卒中の患者数

脳卒中で死亡する患者数は、1970年頃をピークに減少傾向にありますが、患者数が減っているわけではなく、約173万人が治療を受けています。

(厚生省「患者調査」平成8年)また、脳卒中でも脳出血が減少して、脳梗塞が大幅に増加し、脳卒中の主流が脳梗塞に変化しています。

(厚生省「人口動態統計」)脳卒中のタイプ

脳卒中には、血管が破れる場合(出血性)と血管が詰まる場合(閉塞性)があります。

▼外部リンク

脳卒中に備える|介護と上手に付き合うために|すぐに役立つ介護の情報|アテント|エリエール

認知症の方の介護 認知症の予防

認知症の方の介護

認知症の予防

お年寄りの認知症は脳の老化や病気(一次要因)とからだとこころと環境の状態(二次要因)が合わさって生まれるものですから、これらの原因を防ぐことが認知症の予防につながります。

- 脳卒中を防ごう

- 一次要因の予防

一次要因のうち、脳の萎縮は原因がよくわかっていないので、予防や治療の方法がありません。日本ではこれによる認知症は少ないといわれています。

日本人に多いのは、脳卒中(脳梗塞・脳出血)による認知症です。脳卒中にならないようにすることが認知症を防ぐことになります。脳卒中の原因として高血圧、高脂血症、糖尿病、動脈硬化、心房細動などがあります。少なくとも年一回血圧を測り、血圧の高い人は、食塩の制限など食事療法をしましょう。食事療法をしてもなお高い人は、降圧剤による治療を受けなければなりません。

糖尿病や心電図の検査も年に一回は受け、必要な人は、同様に食事療法や薬による治療を受けましょう。脳卒中の予防が認知症を防ぐ第一歩です。

- 老後をすこやかに

- 二次要因の予防

- 健康であること

病気やけがで日常生活が不自由になると、からだを動かすのがおっくうになり、仕事もできなくなり、寝ている時間が長くなりがちです。気持ちが沈みがちにもなり、頭を使うことも少なくなります。このような環境の変化も認知症につながる可能性があります。- 働くこと・役割をもつこと

年老いても、家庭で家事、育児を助けるなどの役割を持たせてあげるようにしましょう。働くこ とは、からだを動かし病気の予防になります。このことで頭も使いますし、家族のつながりも持てます。お年寄りにとってもっともさびしいことは、自分がもう 必要とされなくなったと、実感することでしょう。できるだけお年寄りから仕事や役割を奪わないようにしましょう。- 老いを受け入れることと乗り越えること

- 老いたくない、老いを防ぎたいとはだれもが望むものです。しかし、老いは避けられません。

自分の老いをみつめ、こころの準備をし、その老いの姿に合った生活を送ることが、認知症を防ぐことにつながります。- 好ましい人間関係をもつこと

- 歳をとって人はいつまでもひとりで生きていくわけにはいきません。だれかの助けを必要とします。そのことをみずから認め家族にわかってもらい、素直に助けを求め、手助けしてくれる好ましい人間関係を老いる前からつくっておくことが認知症の予防にもなります。

- 老後の生活保障が充実すること

- からだやこころの健康は、生活が保障されてこそ可能なことです。好ましい生活を保持することは大切ですが、医療、福祉、就労、年金、住居などの老後の生活保障の充実も間接的に認知症の予防につながります。

▼外部リンク

認知症の方の介護 認知症の予防|介護と上手に付き合うために|すぐに役立つ介護の情報|アテント|エリエール

認知症の方の介護 介護の実際

認知症の方の介護

介護の実際

- 「お金がなくなった」

- まわりのこと、家族のことがよくわからなくなると認知症のお年寄りにとってはお金がとても大切なものになりま す。「お金がなくなった」といったら「こまりましたね。いっしょに探しましょう」といって見つかったら「見つかってよかったですね」と喜んであげたいもの です。頭ごなしに否定しないで、お年寄りの身になって聞いて受け入れてあげましょう。

- 「食べていない」

- 食べたことをすぐに忘れ1日に何度も食事を催促するときは、1回の食事量を少なくし、回数を増やしてあげてください。

また、食事は家族といっしょにとり、「ごちそうさまでした」といって終えましょう。食器をすぐに片づけない方がよいかもしれません。- 「夜眠らない」

- 夜、まわりが暗く静かになると、今どこにいるのかわからなく不安になって夜中ウロウロしたり、家族を呼びつづけたりします。昼間はできるだけ起こしておき、夜間はどこにいるかわかる程度に部屋を明るくしておきましょう。

- 「家に帰る」

夕方になると「家に帰る」といい出すことがありますが、頭ごなしに否定しないで、「そうですか、遅いから泊まって、あすにしたら」と、うまくお年寄りの話に合わせた対応をしましょう。

- 「失禁」

- しくじっても、決してしからないでください。好きで失禁しているわけでもありません。時間をきめてトイレにさそってみましょう。夜間は失禁してもムリに起こさず、吸収量の多いおむつをあて、ゆっくり休んでもらった方がいいでしょう。

四六時中失禁するようになると、おむつを使わざるをえませんが、お年寄りの状態に合った、逆戻りが少なく、不快感の少ないおむつを使ってあげましょう。つなぎのねまきを着せて、おむつをとったりしないようにしたり、便をいじらないようにする必要があることもあります。

▼外部リンク

認知症の方の介護 介護の実際|介護と上手に付き合うために|すぐに役立つ介護の情報|アテント|エリエール